Fanfic, ketika memasuki wilayah Kafkaesque, mulai menunjukkan gejala baru: bukan lagi labirin cermin tempat makna berkilauan, tetapi koridor sempit yang berbau kertas lembap dan tinta yang tak pernah kering. Di sini, cerita-cerita yang sebelumnya kita bebaskan melalui parodi—seperti rumah Gatsby yang akhirnya bersuara atau Ophelia yang berubah menjadi filsuf muda—mendapati diri mereka kembali dipanggil ke sebuah ruang yang lebih gelap, ruang yang menuntut bukti, bukan imajinasi. Fanfic, tanpa perlu diberi aba-aba, bergerak dari arsip Borges ke berkas Kafka: dari penciptaan tradisi menuju pertanyaan tentang siapa yang berhak menyusun tradisi itu.

Rumah Gatsby, yang sebelumnya bicara dengan kilau nostalgia seperti permukaan sampanye yang diguncang, kini harus menjawab pertanyaan pejabat kecil di kantor distrik narasi klasik: Bagaimana Anda bisa begitu yakin pesta-pesta itu benar terjadi? Apakah Anda punya catatan tertulis? Rumah itu, yang dindingnya menyerap suara lebih baik daripada stenografer mana pun, tiba-tiba merasa tidak kompeten untuk memberikan kesaksian. Ia menyadari bahwa yang dilihatnya tidak pernah memiliki status hukum dalam cerita. Dalam nada kafkaesque, kesunyian jadi kesalahan, dan kesaksian jadi beban yang tak bisa dibuktikan.

Ophelia pun kembali, bukan sebagai korban atau filsuf, tapi sebagai seseorang yang dipanggil untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya dalam plot. Ophelia menyadari bahwa kegilaan Hamlet jauh lebih simpel daripada birokrasi yang kini mengadili dirinya. Dalam keadaan itu, bahasa puitisnya tak berguna: setiap metafora dianggap bentuk penghindaran pertanyaan. Setiap jeda dianggap konspirasi.

Benda-benda di kamar Gregor Samsa, yang pernah kita biarkan bersuara dalam keheningan yang getir, kini diminta mengisi formulir inventaris. Kursi tua itu, yang dahulu menyimpan memori punggung manusia, harus menilai dirinya berdasarkan kategori-kategori absurd: tingkat keausan, nilai setelah kejadian luar biasa, potensi penggunaan kembali. Tidak ada ruang bagi kesaksian sentimental tentang bagaimana ia menyaksikan satu keluarga berangsur-angsur lupa pada anaknya sendiri. Kafka selalu membuat kita mengerti: tidak ada tragedi yang diizinkan tanpa tanda tangan; tidak ada benda yang boleh meratap tanpa alasan administratif.

Dan di tengah semua kerumitan itu, fanfic memperlihatkan hakikat barunya: bukan lagi pembangkitan dari reruntuhan seperti pada pada esensi borgesian, tetapi sebuah upaya untuk mencari pintu keluar dari gedung tanpa jendela, tempat setiap percobaan pembacaan ulang dianggap mencurigakan. Ia menjadi akta gugatan yang ditulis oleh karakter-karakter yang tidak tahu kepada siapa mereka harus mengadu. Sebuah gugatan yang tidak pernah dicap “diterima,” tapi juga tidak pernah “ditolak”—sekadar ditumpuk di meja seorang petugas yang terus berkata, “Kembalilah besok!”

Metafora, yang sebelumnya menjadi pintu rahasia menuju semesta baru, kini berubah menjadi perangkap manis. Dalam versi ini, metafora adalah stempel merah: kecil, bulat, dan menolak dihapus. Setiap reinterpretasi—dari Wide Sargasso Sea sampai The Wind Done Gone—dalam suasana kafkaesque menjadi tautan panjang antara satu keputusan dan keputusan lain yang selalu menunda pernyataan final. Cerita-cerita itu bergetar, sadar bahwa mereka harus selalu siap menghadapi pertanyaan yang tak pernah selesai di ruang pengadilan narasi.

Sementara itu, sang “pengarang”—yang sudah lama kita kubur atas nama kebebasan pembaca—mengintip dari balik sekat kantor. Barthes membunuhnya, Borges mengkloningnya, tetapi Kafka membuatnya menunggu dengan nomor antrean yang tidak akan pernah dipanggil. Kematian pengarang menjadi semacam catatan kaki yang tidak akan diverifikasi. Fanfic, dalam situasi ini, berdiri sebagai saksi yang diundang tetapi tidak pernah diberi ruang bicara.

Absurditas itu justru membentuk estetika yang tak terhindarkan. Fanfic tetap menulis, meski tahu semua tulisannya akan dinilai tidak lengkap. Ia tetap mencuri, tetap membalikkan makna, tetap menulis ulang tragedi dan romansa—bukan demi pembebasan, tetapi demi mencatat sesuatu dalam daftar panjang hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Fanfic dalam esensi kafkaesque menjadi museum yang tidak hanya kacau seperti kata Borges, tetapi juga terus direlokasi tanpa pemberitahuan. Dan di ruang yang terus bergerak itulah, cerita-cerita menemukan jenis kebebasan barunya: kebebasan yang lahir dari kesadaran bahwa labirin itu sendiri adalah satu-satunya rumah yang memungkinkan mereka terus hidup.

Eksistensi yang digantung, bahasa yang mencatat sambil menunjuk pada kehampaan, ironi yang halus tapi tetap menggigit—semua itu adalah kelanjutan tak terucap dari wilayah yang kita bangun sebelumnya. Kapasitas fanfic untuk bertahan hidup datang dari keberanian pengarang kafkaesque untuk tetap menulis, bahkan ketika setiap kata diperlakukan sebagai bukti.

Karya di bawah ini adalah contoh fanfic dalam esensi kafkaesque..

JIKA CHAIRIL ANWAR ADALAH TOKOH KITA DALAM MERAHNYA MERAH-NYA IWAN SIMATUPANG

Iwan Simatupang meninggalkan kita sebuah warisan yang tak terhapus oleh waktu, sebuah karya yang terus memancarkan kebaruannya meski zaman telah berganti kulit. Merahnya Merah adalah novel yang terus-menerus menantang para pembacanya, tak lekang oleh hantaman sastra kontemporer dari dekade-dekade setelahnya. Pertama kali aku membaca novel ini pada akhir dekade 90-an, dan hingga kini, setelah membacanya berulang kali, satu pertanyaan selalu menghantuiku: siapa sebenarnya Tokoh Kita?

Dalam setiap kalimat yang ditulis Iwan, ada kehampaan nama, sebuah kekosongan yang seperti cermin—dan siapa pun yang menatapnya akan melihat dirinya sendiri. Namun, setiap kali aku membayangkan wajah Tokoh Kita, bayangan Chairil Anwar kerap muncul tak diminta. Chairil sebagai individu. Chairil sebagai penyair. Chairil sebagai pejuang dan mitos. Napas puisi Chairil terasa berhembus melalui lorong-lorong narasi Iwan.

Tokoh Kita dalam Merahnya Merah adalah semacam palimpsest. Lapisan-lapisan makna ditulis, dikikis, ditulis ulang—dan dalam pengikisannya itulah aku melihat Chairil muncul. Puisinya seperti peta samar yang menuntun arah hidup Tokoh Kita, menyusuri lorong emosi dan ketakpastian yang tak pernah selesai.

Aku menemui sahabatku, Sal Niskala—seorang yang, seperti aku, terpikat oleh sastra liar, fantastik, dan eksperimental. Dari diskusi kami yang penuh kegelisahan, lahirlah gagasan: menulis ulang Merahnya Merah, menggantikan Tokoh Kita dengan Chairil Anwar. Kami menamai proyek ini Semerah Merah.

Kami menyusupkan bait-bait puisi Chairil di antara narasi-narasi Iwan, menyatukan yang semula terpisah, menciptakan denyut baru dalam eksistensi yang sudah kompleks. Saat kami membaca ulang hasilnya, kami merasa berada dalam ruang lain. Benturan antara kata-kata Chairil dan dunia Iwan menciptakan letupan: lebih tajam, lebih puitis, dan lebih menghantam batin. Setiap kata Chairil seperti meledak dalam tubuh cerita, merobek dinding-dinding realitas, mengundang pembaca menyelam lebih dalam ke ruang hampa yang justru penuh makna. Jika Chairil tidak meninggal tahun 1946, dan masih hidup pada tahun ketika Merahnya Merah ditulis, maka tak pelak lagi Tokoh Kita adalah Chairil.

Berikut adalah halaman pertama dari novel Semerah Merah:

1 (Satu)

Sebelum revolusi, dia pembelajar. Selama revolusi, dia penyair. Di akhir revolusi dia algojo pemancung jiwa pengkhianat-pengkhianat tertangkap, menggunakan pisau tajam kata-kata. Sesudah revolusi, dia masuk rumah sakit jiwa.

Kini, revolusi telah selesai. Telah lama, kata sebagian orang. Ah! Barangkali juga tak selesai-selesai. Dia tak tahu. Rumah sakit jiwa telah pula lama ditinggalkannya.

Dia bukan penyair. Buku tak pernah dibukanya lagi. Terdaftar di Angkatan ‘45, dia tak tega pula. Dia tak tahu, apa sebenarnya dia kini. Dia hanya tahu, di mana dia. Yaitu, di sepanjang jalan raya. Menurut istilah resmi departemen angkatan kepolisian dan departemen urusan sosial, dia orang gelandangan.

Matahari menancap tinggi di langit. Udara gerah. Di jauhan terdengar kereta api masuk setasiun. Kakinya sudah tak kuat membawanya lari ke sana. Ke pintu keluar setasiun, menghadang entah ada kenalannya di antara penumpang yang baru datang itu. Kalau ada, pastilah kenalannya itu memberinya uang sekedar untuk makan seminggu, kurang lebih.

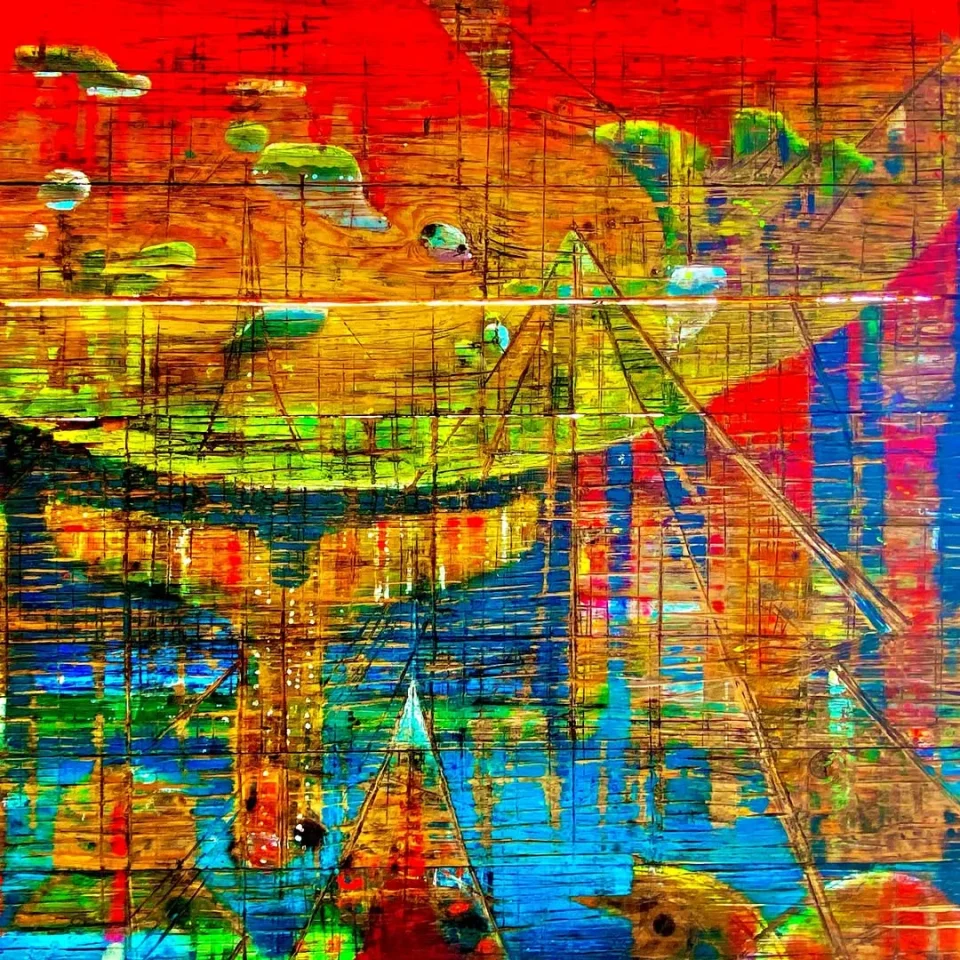

*Ilustrasi oleh Irwan Bagja Darmawan (Iweng)