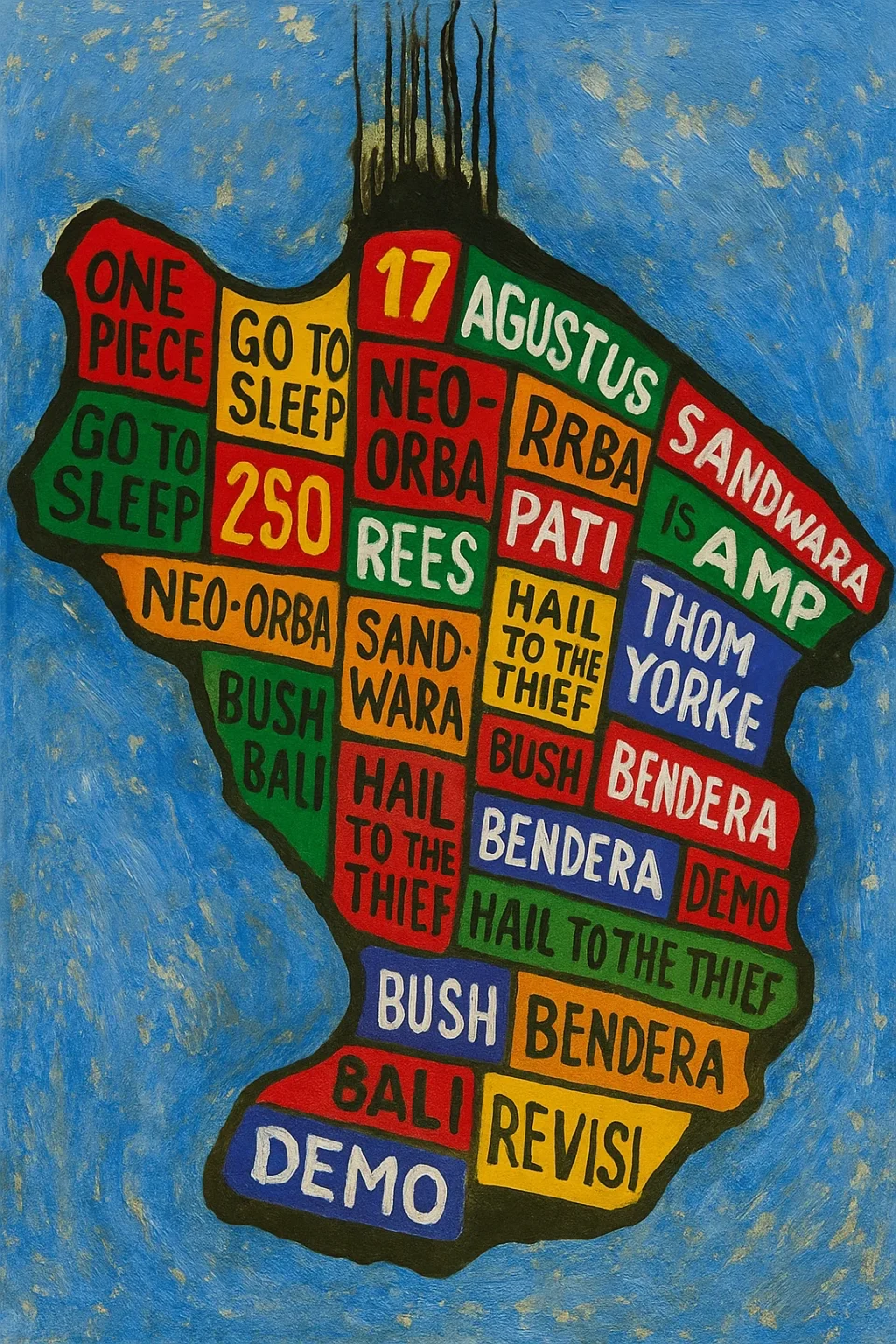

Di tengah riuh berita kerusuhan demo di Pati dan simpang siur pelarangan bendera One Piece di media sosial, sebuah email mendarat di inbox saya. Isinya siaran pers perilisan album live Hail to the Thief.

Ya, ini Hail to the Thief karya Radiohead asuhan Thom Yorke. Versi studionya rilis 22 tahun lalu sebagai album keenam. Sepanjang 2003–2009, Radiohead membawakan 14 nomor dari album ini secara intens di berbagai konser. Rekaman-rekaman itulah yang tahun ini dikurasi dan dirangkai menjadi Hail to the Thief (HTTT) versi live recordings.

Sedikit mundur ke belakang. Dalam resensi Merayakan 25 Tahun OK Computer yang saya tulis tiga tahun lalu, saya menyinggung bagaimana kemarahan Gen X berangkat dari kekecewaan pada sistem, politik global, dan budaya konsumerisme akhir 1990-an. Sebelum itu, gelombang Seattle sound dengan Kurt Cobain sebagai ikonnya sudah lebih dulu menjadi ekspresi awal keresahan generasi tersebut.

Lewat OK Computer, Radiohead mendefinisikan ulang kemarahan itu. Mereka membawanya ke level baru yang lebih rapi, berlapis, namun tetap pedas. Bahkan di trek pembuka Airbag, dimensi kemarahan itu hadir lewat riff tebal ala Negative Creep milik Nirvana. Seolah ada kesinambungan antara spirit grunge dan evolusi musikal Radiohead.

Kemarahan Gen X juga dipadatkan dalam outro gitar Karma Police. Distorsi dibiarkan berulang hingga efek melting yang seolah benda elektronik terbakar. Sensasi destruktif ini mengingatkan pada praktik feedback liar musisi Seattle generasi Deep Six yang kerap meraung di panggung sambil menghancurkan alat musik. Semua itu menjadi simbol perlawanan terhadap konsumerisme MTV dan politik AS, termasuk Perang Kuwait, serta runtuhnya janji-janji kapitalisme yang dulu mereka percayai. Dari sana pula pengaruhnya meresap ke skena independen lokal di Indonesia, lengkap dengan isu politis dan eksperimen estetik era milenial baru.

Namun, setelah kesuksesan OK Computer yang jadi kegandrungan semasa sekolah dulu, Radiohead berbelok arah lewat Kid A (2000) dan Amnesiac (2001). Banyak teman saya meninggalkan mereka. Alasannya sederhana: musiknya dianggap terlalu aneh, dingin, dan jauh dari sound klasik ala Creep, lagu sejuta umat itu.

Maka ketika HTTT muncul pada 2003, kami merasa Radiohead ‘kembali ke jalan yang benar.’ Dalam kerangka itu, HTTT bisa dipandang sebagai upaya melanjutkan proyek nubuat masa depan yang sempat ditinggalkan setelah OK Computer.

Dan hari ini, kabar perilisan ulang HTTT versi live hanya beberapa hari sebelum 17 Agustus terasa seperti membangkitkan kembali kenangan lama. Bukan sekadar karena estetika baru OK Computer makin mapan di HTTT, tapi juga karena temanya terasa sangat relevan dengan kondisi Indonesia sekarang: negeri para maling.

Dalam konteks Indonesia, kata thief di judul album ini seolah menjadi sindiran abadi untuk rezim, otoritas, dan elit. Dua dekade berlalu, sindiran itu tetap sahih di bawah rezim yang dipimpin presiden pelanggar HAM dengan wapres hasil akal-akalan para elit dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan mendaras ulang HTTT versi live hari ini, saya merasakan kesinambungan itu kembali. Bedanya, kali ini formatnya lebih matang, lebih intens, dan terasa jauh lebih dekat dengan kenyataan kita sekarang.

Album ini dibuka dengan 2 + 2 = 5, sebuah nomor satire bergaya Orwellian tentang kebenaran yang dipelintir. Dua puluh dua tahun lalu, Yorke menyanyikannya sebagai kritik atas Bush dan Blair yang mengarang kisah senjata pemusnah massal Irak sebagai propaganda. Kini, gema lagu itu terdengar relevan lagi. Bukan lagi soal kebohongan perang, melainkan propaganda Neo-Orba yang tengah mengemuka: revisi sejarah oleh Kementerian Kebudayaan dengan menghapus fakta-fakta penting dari masa lalu. Yorke seakan mengingatkan bahwa manipulasi kebenaran bukan hanya persoalan masa lalu, melainkan senjata kekuasaan yang terus diwariskan.

Dari sana, kita digiring ke nomor Sit Down. Stand Up. Dengan repetisi lirik ‘the raindrops, the raindrops‘, lagu ini terdengar seperti doa sekaligus teror. Yorke menertawakan ketaatan massal: duduk ketika disuruh duduk, berdiri ketika disuruh berdiri. Bayangannya jelas di depan mata: kucuran dana kebudayaan ke berbagai seniman di Indonesia membuat kita semua memilih tetap duduk nyaman dan diam ketika negara pelan-pelan menulis ulang sejarah versinya.

Sastrawan yang seharusnya menjadi ujung tombak politik bahasa dan perjuangan narasi suatu bangsa, justru tampak absen dari pergerakan. Mereka seolah mundur selangkah demi selangkah, menjauh dari realita kekinian yang sesungguhnya mendesak untuk dihadapi. Alih-alih mengacungkan kata sebagai senjata, banyak yang memilih meredam suaranya dalam balutan festival berkedok tourism, membiarkan kenyataan dibungkus ulang dengan bahasa kuasa.

Setelah itu, Go To Sleep masuk seperti sebuah ejekan yang terdengar manis di permukaan, namun getir di baliknya. Yorke menyanyikannya dengan nada lullaby, seakan sedang meninabobokan pendengarnya, padahal isinya adalah kemarahan yang ditahan.

Track ini cocok dengan suasana dua peristiwa terkini tanah air: di Pati, seorang bupati tanpa ragu menaikkan pajak hingga 250 persen, menyulut kerusuhan yang membakar jalanan. Sedangkan di Bali, Gubernur-nya menyalahkan warganya sendiri dalam isu sampah dan pariwisata, bukannya menata komunikasi massa yang baik dan tata kelola yang transparan. Keduanya gagal membaca keresahan publik, lalu memilih meninabobokan masyarakat dengan bahasa yang kosong, seperti Yorke yang menyindir politisi yang menyuruh semua orang tidur saja dan tak perlu lagi peduli.

Ketegangan makin terasa ketika kita menyelami There There. Meski musiknya lembut, di baliknya tersimpan murka yang sunyi. “Just ’cause you feel it doesn’t mean it’s there,” kata Yorke. Lirik ini ironis sekali di tengah zaman ketika opini pribadi di medsos kerap diperlakukan sebagai kebenaran mutlak. Publik begitu yakin pada keyakinannya sendiri, entah soal simbol bendera bajak laut One Piece yang tiba-tiba dilarang, soal perdebatan royalti musik yang setiap bulan seperti sinetron tak berkesudahan, atau drama karbitan soal kematian filsafat di timeline.

Semua orang tampil seolah-olah sebagai orakel, tapi lebih sibuk membangun citra diri ketimbang menyingkap kebenaran. Ironisnya, bendera One Piece, debat matinya filsafat, sampai kisruh royalti musik sering berakhir seperti hantu: ramai dipanggil, diributkan, bahkan ditakuti, tapi wujudnya tak pernah benar-benar ada. Karenanya ia kontraproduktif dan lebih mirip karaoke intelektual, penuh suara tapi lagunya tak pernah selesai.

Album ini ditutup dengan A Wolf at the Door, balada muram yang dibungkus rap sinikal Yorke terdengar seperti mantra paranoia yang terengah-engah, separuh nyanyian separuh igauan. Paranoia di sini terasa dekat dengan keseharian Indonesia: kita hidup di negeri yang tiap hari dibombardir isu politik, kriminalisasi aktivis, atau gosip medsos yang menggerogoti rasa percaya.

Bagi kita yang hidup di negeri para maling, lagu ini bukan sekadar penutup, melainkan semacam cermin: pengingat bahwa serigala itu memang selalu ada di depan pintu, berganti wajah, berganti jargon, tapi tak pernah benar-benar pergi. Delapan puluh tahun merdeka, 17 Agustusan tahun ini kita rayakan dengan perasaan ambyar.

Sebagai penutup, mendaras ulang HTTT bagi saya pribadi bukan hanya nostalgia, melainkan undangan untuk merefleksikan kembali apa artinya ‘marah‘ di zaman ini. Jika di era OK Computer kemarahan Gen X diterjemahkan lewat distorsi dan kritik terhadap kapitalisme global, hari ini mungkin kemarahan itu menemukan bentuknya di unggahan media sosial, meme politik, atau bahkan keheningan pasif-agresif generasi yang lelah.

HTTT live seperti menegaskan bahwa amarah perlu wadah, dan Radiohead sudah sejak lama menyediakan bahasa musikalnya.

Thom Yorke sendiri mengakui dalam siaran pers bahwa ide merilis rekaman ini lahir dari keterkejutannya saat mendengar arsip live lama. Ia berkata:

“I was shocked by the kind of energy behind the way we played. I barely recognised us, and it helped me find a way forward. … It would have been insane to keep them for ourselves.”

Pernyataan itu membuat rilisan ini terasa bukan sekadar dokumen konser. Album ini menjadi manifestasi energi artistik yang mentah, jujur, dan tak egois, karena memang tidak layak disimpan hanya untuk diri mereka sendiri.

Yang lebih menarik adalah bagaimana pesan HTTT masih menggema di Indonesia hari ini. Gaya kritiknya paralel dengan budaya kritik lokal. Semua masalah, dari kemacetan sampai cuaca, ujung-ujungnya disalahkan pada pemerintah seolah kita menuntut negara omnipotent yang bisa memenuhi semua keinginan. Padahal relasi publik dan pemerintah jauh lebih kompleks, penuh negosiasi dan kompromi. Kritik instan dan reaktif mungkin memuaskan emosi sesaat, tapi jarang membangun pemahaman atau diskursus.

Hail to the Thief mengingatkan bahwa kritik bisa tetap tajam, sinis, tapi reflektif. Album ini menantang kita menyeimbangkan ekspektasi, menemukan kebenaran bersama, dan menilai institusi tanpa menjadi naif. Pencuri narasi, metaforis atau nyata, bisa merampas makna dan harapan jika kita hanya menuntut tanpa memahami kompleksitas situasi.

Di tengah hiruk pikuk hari ini, gema Thom Yorke di pembuka 2 + 2 = 5 terdengar seperti ejekan sekaligus peringatan:

“Are you such a dreamer

To put the world to rights?”

Pertanyaan ini menantang kita. Apakah kita cukup realistis untuk melihat dunia sebagaimana adanya, atau masih bermimpi dunia bisa dibetulkan hanya dengan niat baik?

Dirgahayu!