Indeks Konten

- 1 Pramoedya Ananta Toer – Dari Pengasingan, Lahir Sejarah Alternatif

- 2 W.S. Rendra – Panggung yang Membuka Luka Pembangunan

- 3 Putu Oka Sukanta – Penyintas Penjara dan Arsip Kekerasan

- 4 Goenawan Mohamad – Melawan Sensor dengan Bahasa Licin

- 5 Widji Thukul – Penyair yang Hilang dalam Perlawanan

- 6 Sastra di Bawah Bayang Sensor

Selama hampir tiga dekade kekuasaan Orde Baru, pemerintah Soeharto membangun sistem pengawasan ketat terhadap cara rakyat berbicara, menulis, dan mengingat masa lalu. Kebijakan anti-komunis pasca-1965 menjadikan dunia sastra salah satu ruang yang paling tertekan. Banyak sastrawan dituduh terlibat organisasi kiri, dilarang menerbitkan karya, atau dipenjara tanpa proses hukum.

Lima sastrawan yang mengalami pembungkaman dengan cara berbeda, dari pengasingan hingga penghilangan, dan bagaimana warisan mereka tetap hidup.

Beberapa nama kemudian dikenal bukan karena penghargaan sastra, melainkan karena keberanian menulis di tengah represi. Berikut lima sastrawan Indonesia yang pernah dibungkam, masing-masing dengan bentuk pembungkaman yang berbeda.

Pramoedya Ananta Toer – Dari Pengasingan, Lahir Sejarah Alternatif

Pramoedya Ananta Toer ditangkap dalam gelombang penangkapan besar pasca-1965 dan pada 1969 dipindahkan ke kamp tahanan Pulau Buru, Maluku, bersama ribuan tahanan politik lain. Ia ditahan tanpa pengadilan hingga akhir 1970-an.

Pada tahun-tahun awal di Buru, Pram dilarang membawa alat tulis. Ia menuturkan kisah-kisahnya secara lisan kepada sesama tahanan; dari ingatan itu lahirlah Tetralogi Buru yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Keempat novel tersebut menyoroti kesadaran nasional dari sudut kaum terpinggirkan, sesuatu yang dianggap subversif oleh rezim.

Karya-karya Pram dilarang beredar di Indonesia sepanjang Orde Baru, dan beberapa larangan resmi baru dicabut pada 2010. Dibebaskan pada 1979, ia tetap diawasi intel hingga akhir kekuasaan Soeharto. Kini Tetralogi Buru diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa dan diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar Asia.

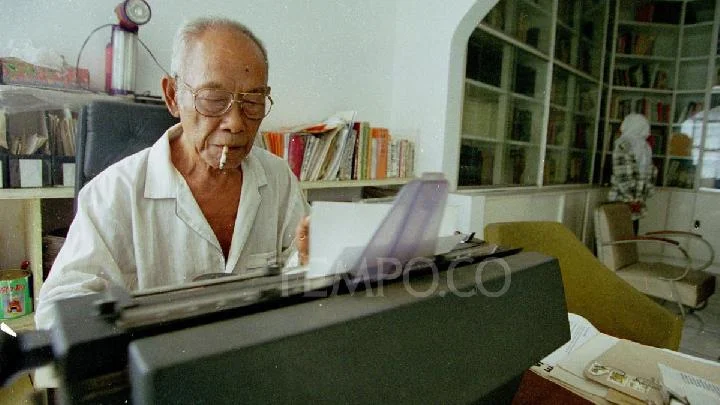

Pramoedya Ananta Toer di kediamannya. Foto: Arsip Tempo

Pramoedya Ananta Toer di kediamannya. Foto: Arsip TempoW.S. Rendra – Panggung yang Membuka Luka Pembangunan

W.S. Rendra mendirikan Bengkel Teater di Yogyakarta pada 1967 dan menjadi tokoh sentral sastra serta teater Indonesia sepanjang 1970-an. Melalui karya seperti Potret Pembangunan dalam Puisi, ia menyoroti kesenjangan sosial di balik jargon “pembangunan”.

Pertunjukan dan pembacaan puisinya dianggap terlalu keras mengkritik pemerintah. Pada akhir 1970-an, menurut laporan dan arsip, Rendra ditangkap dan dipenjara di Rutan Militer Guntur, Jakarta, selama beberapa bulan tanpa proses pengadilan.

Setelah bebas, ia kerap dilarang tampil dan menghadapi sensor naskah, tetapi terus menulis dan berpentas di bawah pengawasan ketat. Julukan “Burung Merak” melekat padanya sebagai simbol gaya flamboyan dan keberanian menantang negara.

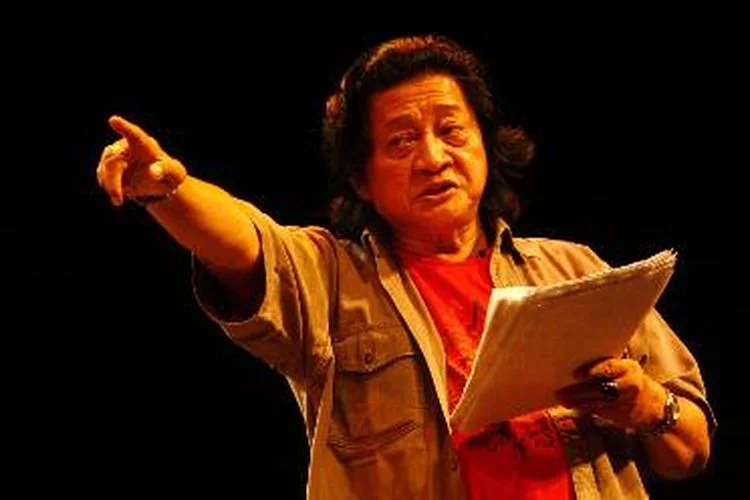

WS Rendra ketika membacakan puisi terkenalnya berjudul Suto Mencari Bapak di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Foto: Kompas/Eddy Hasbi

WS Rendra ketika membacakan puisi terkenalnya berjudul Suto Mencari Bapak di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Foto: Kompas/Eddy HasbiPutu Oka Sukanta – Penyintas Penjara dan Arsip Kekerasan

Sastrawan asal Bali ini ditangkap pada 21 Oktober 1966 karena dituduh memiliki hubungan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi seni yang berafiliasi dengan PKI. Ia ditahan tanpa pengadilan selama sekitar sepuluh tahun dan bebas pada 1976.

Sesudah keluar, ia dilarang mengajar dan kesulitan menerbitkan karya. Namun Putu Oka tetap menulis, kali ini tentang pengalaman tahanan politik dan penyintas kekerasan 1965. Buku seperti Merajut Harkat serta film dokumenter Menolak Diam dan Pulau Buru Tanah Air Beta mendokumentasikan trauma sosial yang lama disembunyikan.

Kini ia dikenal sebagai penulis sekaligus saksi sejarah yang memperjuangkan hak ingatan bagi korban dan generasi berikutnya.

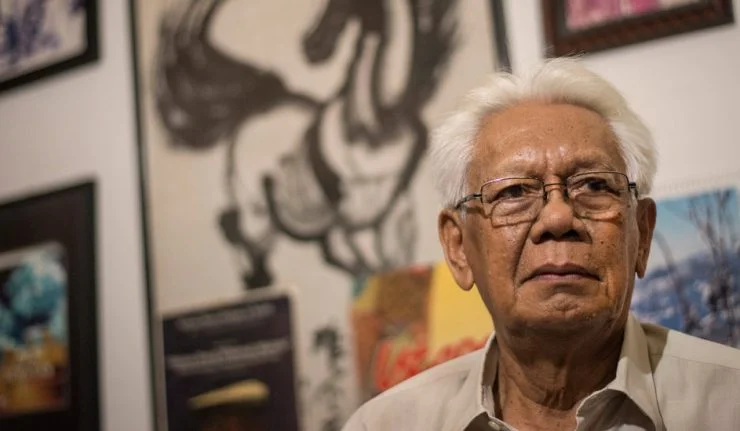

Putu Oka Sukanta. Sumber foto: Istimewa

Putu Oka Sukanta. Sumber foto: IstimewaGoenawan Mohamad – Melawan Sensor dengan Bahasa Licin

Sebagai pendiri majalah Tempo (1971), Goenawan Mohamad berhadapan langsung dengan sistem sensor Orde Baru. Sejak awal 1980-an, Tempo berulang kali ditekan karena liputannya. Puncaknya terjadi ketika pemerintah mencabut izin terbit pada 21 Juni 1994 setelah majalah itu menurunkan laporan kritik terkait pembelian pesawat militer.

Kolom Catatan Pinggir yang ia tulis tiap pekan dikenal karena gaya metaforis dan politik-filosofisnya, berbicara tentang seni dan moral tetapi sejatinya menyinggung kekuasaan. Pembredelan Tempo menjadi simbol pengekangan kebebasan pers masa itu.

Pasca-Reformasi 1998, Goenawan turut mendorong gerakan jurnalisme independen, termasuk melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan tetap menulis sebagai bentuk perlawanan intelektual yang halus.

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini. Foto: TEMPO/Rully Kesuma

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini. Foto: TEMPO/Rully KesumaWidji Thukul – Penyair yang Hilang dalam Perlawanan

Widji Thukul (lahir 26 Agustus 1963, Surakarta) dikenal sebagai penyair rakyat yang berpihak pada buruh dan rakyat kecil. Ia aktif sejak 1980-an dalam kelompok SENRUPA (Seni Rupa Rakyat) dan kemudian Forum Rakyat Miskin.

Puisinya yang lugas dan politis, seperti Peringatan, Sajak Suara, dan Catatan Buruh, menjadi seruan perlawanan terhadap represi menjelang Reformasi. Pada 1996 ia mulai diburu aparat, dua tahun kemudian dalam konteks operasi penghilangan paksa 1997–1998 ia diculik dan tidak pernah kembali.

Komnas HAM memasukkan Widji Thukul ke dalam daftar korban penghilangan paksa era tersebut. Hingga kini nasibnya belum diketahui. Namanya tetap menjadi simbol keberanian bersuara melawan kekuasaan, dan puisinya terus dibacakan di panggung aktivisme serta ruang kelas.

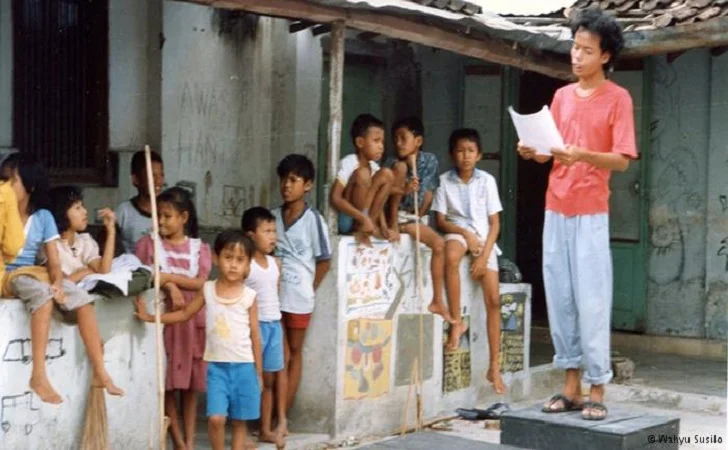

Wiji Thukul dalam latihan teater di Sarang Teater Jagat, Jagalan, Solo tahun 1987. Foto: DW.com/Wahyu Susilo

Wiji Thukul dalam latihan teater di Sarang Teater Jagat, Jagalan, Solo tahun 1987. Foto: DW.com/Wahyu SusiloSastra di Bawah Bayang Sensor

Kisah lima sastrawan ini memperlihatkan bahwa di masa Orde Baru, pembungkaman tidak selalu berbentuk larangan eksplisit. Ada yang diasingkan, ada yang dipenjara, ada yang dipantau, dan ada yang dihilangkan.

Negara menganggap kata-kata bisa mengancam stabilitas karena sastra memberi ruang bagi pertanyaan, sesuatu yang tidak diinginkan dalam sistem politik yang menuntut kepatuhan.

Pasca-Reformasi, sebagian besar karya mereka kembali diterbitkan, dan nama-nama yang dulu dihapus kini dipulihkan dalam sejarah sastra Indonesia. Namun bayang-bayang sensor belum sepenuhnya hilang. Kini ia muncul dalam bentuk baru: tekanan pasar, kepentingan politik, dan algoritma digital yang menentukan apa yang layak didengar.